【作家有事】向傷心說安安你好 ! 把壞心情回收再利用 – 專訪詩人怡安

你有認識會寫詩的人嗎?或是,你自己喜歡讀詩嗎?以前總覺得「詩」這件事,基本上像是一個遙遠的地名,像是伯羅奔尼薩?馬達加斯加?我們聽過幾次,也有一些朦朧的印象,但總是距離遙遠,有一種難以接近的感覺。

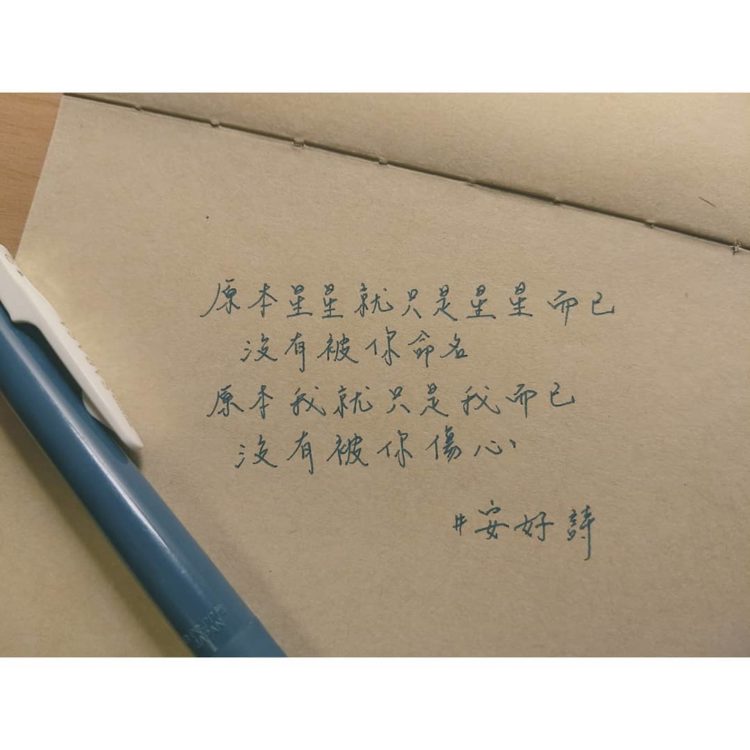

後來比較常讀詩了,也有一些經常讀的作者,怡安的「安好詩」是其中之一,讀怡安的詩,常覺得「很輕」,也許是舉重若輕,也許是因為年輕、也或許根本就是避重就輕。像她曾經用月球漫步寫生活:

〈月球漫步〉:「搬到城市之後 / 我的體重開始減輕 / 每一天都失去 / 一部分的地心引力 / 有一天終於也開始月球漫步 / 輕輕跳一支生活的舞 / 用六分之一顆心 /去愛心、專心和分心」

這次有機會訪問到怡安,關於她開始寫詩的原因、即將出版的詩集,還有一些她對生活和自己的想法……

成為一個寫詩的人……

F :如何成為一個詩人(或者寫詩的人)呢?

安:小時候很喜歡看書和寫東西,也因此大學唸了中文系,我加入大學的詩社,也上了一些寫詩的課,並且在那裡寫下生平的第一首爛詩,是關於「死亡」的詩。還蠻有趣的,一首關於生命「終點」的詩,後來成為我寫詩的「起點」。

大部分的詩人,都習慣自謙為寫詩的人,我猜是因為詩人這個詞就像文青一樣,大家都有一些固定的成見,或一些標準。所以我也把自己定位成寫詩的人好了。

F :在這麼多文學體例裡,散文、小說、極短篇等,為什麼會選擇寫「詩」呢?或是你會怎麼區分什麼樣的題材,要用什麼樣的文體?

安:我最早比較喜歡寫散文,大學期間也嘗試過小說、寓言、詩等文體,最後大部分的創作都是以「詩」為主。我覺得原因可以分成內在跟外在兩個因素:外在原因,是因為我加入了詩社,大量接觸寫詩的人,也看很多詩集,彼此會互相討論詩的作品;內在原因,可能是因為我是一個急躁的人,詩這種比較短小精煉的文體,通常完成的時間可以是是一瞬間(太誇張了),是比較可以用零散的時間完成的創作。

F :寫詩的靈感大多來自於哪裡呢?有沒有最常寫詩的空間或時間呢?

安:我經常在搭車的時候寫作,以前有一段時間很常通勤,火車的車廂、客運的座位、飛機上、機車後座,經常移動非常疲憊,也很浪費時間,但是看著快速流逝的風景,我經常會想到很多事情,也比較有靈感。另外我有一個「寫詩的點」,是情緒累積足夠就會到達的點,我不知道別人有沒有,可是那個點來臨時,我就會知道我可以寫詩了。

一本把眼淚回收的詩集……

最近你要開始募資第一本詩集了,我很喜歡封面有一座湖泊的概念,有一個空間感,也有人跟我說很像一個嘴巴。我覺得也蠻有趣的,都是可以吞掉東西,而且進去了就出不來的地方。想聊聊你對這本詩集的想法?

F:能不能先跟我們介紹一下這本詩集?

安:嗯,我會說這是一本「人的書」

實際上,這是一本由很多「我喜歡的人」一起完成的作品,從整體設計、行銷團隊、企劃、募資影片、配樂等,參與的人,全部都是我原本實際上就認識的朋友。另外有一些人可能沒有實際參與我的出版,可是他們的離開或是陪伴,也都默默成為我的詩,是這本詩集的一部分。和別人相遇、相處、或愛或恨,甚至可以說是我的詩的主題。

F:為什麼會選擇湖當作整體的設計呢?對你來說「湖」是什麼樣的空間?

安:我寫過一首很長的系列組詩〈我多麼想成為你的湖 01-06〉,這是我自己非常喜歡的作品,當初在和企劃討論之後,也發現「湖」帶給人的印象是朦朧的、寧靜、安靜的,跟我的詩,給別人的印象是一致的。

想像一座,藏在山谷中的湖,經常被濃霧掩蓋,但是在陽光灑進來時,你會隱隱約約,看見那邊閃爍的湖光,在那裡,你可以從兵荒馬亂的生活中躲藏,並且過著幸福快樂的生活。

F :所以是一個抽象的空間嗎?或是實際生活中有辦法遇到?

安:我想實際的生活中,也絕對有這種地方,只是目前我還沒找到。找到的時候我就會搬過去,住在那裡。

F:安好,好像是一個廣泛的感覺,你會怎麼形容「安好」這個狀態?

安:我覺得每個人都可以定義安好!但我自己的定義就是「對傷心說安安你好!」生活裡會遇到很多討厭的事情,我也有很多平凡又庸俗的傷心,比方說為錢擔心、比方說對旅行有憧憬、比方說為感情起起伏伏,但我這個人又很節儉,如果眼淚就這樣流掉的話,未免也太虧了!既然都已經要傷心了,我就想把這些壞心情、眼淚、討厭,回收一下通通都寫成詩,才不會浪費。

F:你最喜歡的詩集?為什麼?詩集對你來說是什麼?

安:我第一本喜歡上的詩集是《妖怪純情書》,封面是大紅色的,收錄包括鴻鴻、夏宇等人的詩。那是第一次,我感覺到觸碰到一個奇妙的、回不去的地方,我開始進入詩的殿堂,對我來說,那樣的一本詩集,不 一定是那一本,但一本「好的詩集」,是一整個詩世界的入口,像通往納尼亞的衣櫃。

不寫詩的時候 ?…..

其實「寫詩」這件事,會不會是一件相對比較奇怪的事?有時候我會不知道詩人是不是一直都這麼傷心?過得這麼黑暗?或是不是非得要這麼「看不開」。或者只是想知道寫詩的人平常怎麼度過不寫詩的時候,如何看待瑣碎的事情呢?

F: 不寫詩的時候最常做的事情?

安:力爭上游,努力變成成功的人。

F:最近遇到的一個充滿詩意的事件或當下?

安:去了一間第一次去的咖啡館,對那裡有一種似曾相識的感覺,聽到感動的歌,投入到忘了時間。

F :「寫詩」這件事對你的生活來說,是否有造成影響?最大的影響是什麼?

安:肯定有!最大的影響,是讓我能發現很多事情,好像近視的人戴了眼鏡一樣。我發現自己是特別的;我發現我會傷奇怪的心,對不應該再提起的人念念不忘;我發現我容易難過,但並不軟弱;我發現每件事都可以有另一種視角;我發現有些陌生人能夠理解我的詩,同時,有些人說愛我但從不看我的詩。

當傷心變成平靜、當近視的人戴上眼鏡,從這次訪問和她的作品裡面,我們好像看到一個很「中間值」的人,沒有對、沒有錯、沒有深不見底的黑暗,但也沒有充滿希望的正能量,「溫溫的」是很多人形容她的用詞。

我覺得二分法,其實一個很粗糙的分類方法,好像你不選擇同意就是反對,怡安的詩其實是想描述一個「灰色的」中間狀態,像她的〈我沒有變成更好的人〉「對了,你知道嗎後來 / 我沒有變成更好的人 / 日子沒有更晴朗 / 詩沒有寫得更順暢 / 生命的那些困惑 / 也沒有遇到聊得來的答案 」 也在描寫一個不好不壞,卡在生活中間的過程。

但對她和我來說,中間的部分,都比結果和答案更為重要。